第14回(2016年)上映作品

被ばく牛と生きる(104分)

福島第一原発の事故は、浜通りに暮らす多くの住民の幸せを奪った。

緑豊かな放牧場で牛と共に生きてきた畜産農家の運命も狂わせた。

放射能によって被曝した牛は、出荷はおろか、移動も繁殖もできないため、経済価値はゼロ。

市場原理からすれば、生かす意味のない家畜となってしまった。

国はそんな被ばく牛を全頭殺処分にする指示を出した。

その指示に逆らい、食肉になる運命の牛であったが、意味もなく殺せないと牛を生かし続ける農家がいる。伝染病となる口蹄疫とは違い、人間に迷惑をかけないという理由もあるが、今まで牛のお蔭で生活してきたという恩義、手塩にかけ子牛から育ててきた愛情が、農家の複雑な思いとなって、生かす行動に駆り立てた。事故当初、20数件いた殺処分反対農家も、5年が経過し、わずか5軒となった。被ばく牛を使って、未知の領域である低線量被ばくの影響を確かめようとする研究者が現地で調査するも研究の資金集めに難航する。

国も公的研究機関が手を出さない被ばく牛の生きる意味を探し続ける農家と研究者の悲哀をこの映画を通して描きたい。

|

|

|

|---|---|---|

|

|

|

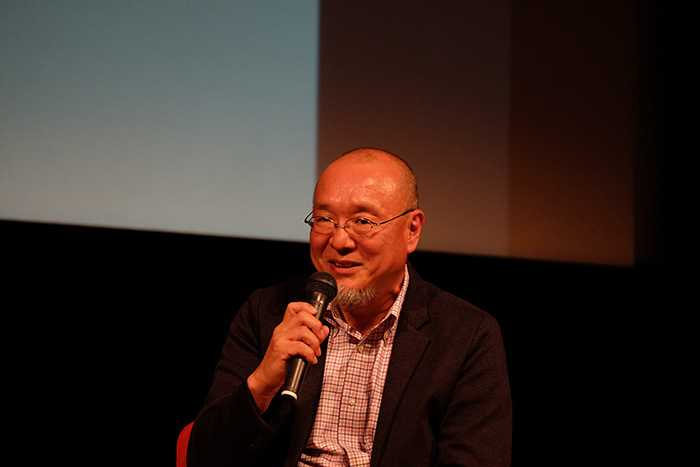

松原 保 監督

1959年 大阪生まれ

2010年よりドキュメンタリー分野で、国際共同制作を目指し、世界中で開催される国際提案会議に参加。2012年には日本人として初めてシンガポールのヒストリーチャンネルと。2013年はブータン国営放送と福島や日本の伝統文化をテーマとした番組を国際共同制作した実績を持つ。日本の古き伝統の中に宿るモノづくりの信念、西洋人とは違う日本人の静かな闘争心と他社を思いやる道徳心。それが本当のクールジャパンであると、ドキュメンタリー作品を通して、広く世界の人々に知ってほしいと考えている。しいてはそれが、世界の人々と理解しあえる一つの手段だと信じている。

松原 保 監督からのメッセージ

この作品は人間に食べられる運命にありながら、人間によって生かし続けられている被ばく牛の存在意義を通して、命の重さを今一度考えて欲しいと願っています。

家畜とはいえ、命ある生き物を生殺与奪する権利を我々は持っているのか?

原発事故の混乱の中で下した判断とはいえ、人が神のごとき裁きをしてよいのだろうか?そういった命の問題を映画を通して知ってもらいたい。口蹄疫問題とは違って放射能汚染された牛は、人間に被害をもたらしません。たとえ放射能汚染されても、きれいな水と牧草を与えれば、体内に蓄積されたセシウムは99%、糞尿となって自然に体外に放出されます。

実験では被ばくした牛を3か月以上、放射能の影響のない場所で飼いつづければ、食物の出荷基準である100ベクレル以下になるというデータもあります。また放射能はどこまで人体に影響を及ぼすのか、特に低線量被ばくの研究は行われてこなかったために、その基準が非常に曖昧です。

そして今回の不幸な出来事は、それを実地に検証する機会でもあります。しかし、国が一度下した全頭殺処分という指示を覆すことはありません。また被ばく研究の価値がないといって撤退していった公的研究機関もいまさら研究を再開することはないでしょう。

事故を起こした教訓から未来へつなぐために、この問題は避けては通れません。同じ間違いを起こす前に、原発という人間がコントロール不可能な存在に頼る文明生活を考え直すきっかけになればと思っています。

舞台挨拶(松原 保 監督)

司会:榛葉 健プロデューサー

榛葉プロデューサー:さあ、松原さん。実は英語版も同時完成ということですから、多くのみなさまの前で、この映画を観ていただくのは今日がまさに世界で初めて!

松原監督:そうですね。本当に初めてということになりましたね。

榛葉プロデューサー:どうでしょう?今、大スクリーンでご自身の作品が映った今の気持ちは?

松原監督:う~ん、もう完成した作品はもう何十回と観て。手直ししながら、まだここをいじって、こうしていこう、完成度高めていこうって、色だとか文字の大きさだとかっていうのが、完成してからでも多分20回ぐらい、少しずつ変わってるっていうか、成長していくっていうか。できるだけ大画面にみなさんの心の中に響くようなっクオリティーに関してはこだわり続けて、進化してきた結果、何とかここまでたどり着けたかなって正直ホッとしてますね。

榛葉プロデューサー:そうですか。ホッとすると同時にやっぱり普段の作業は、小さなプロダクション、映像制作会社、ご自身で経営されてるんですけれど。普段、そこのオフィスの中にある、編集機という映像とこのスクリーンで観る映像とは、また違ったんじゃないですか?

松原監督:いや、もうやはり違いますよね。このやっぱり映画という空間ですか。空間の中に大スクリーンに没頭することが出来るというか。余分な情報が一切入ってこないって中で観ていただくっていう雰囲気っていうのは、これは映画ならではのもんで。やっぱり私らのテレビの仕事をしてましたけども、その点はテレビとは違うなという事は非常に感じてました。

榛葉プロデューサー:今日のこの映画、終盤ですね。

柴開一さんが、大切に飼い続けてきた22頭の牛達を自らの意思で命を奪うという事、同意をされてというところがありました。その瞬間の映像っていうのは、あえて写し出すってことはありませんでしたけども。その命が断たれた後、牛がクレーンに吊るされていく様子が映されているときに、会場の中からも少し、すすり泣くような声が聞こえたり、目頭を押さえられる方もおられました。

松原監督:いやあ、実際私もあの場にいて、カメラを持って映したんですけど、もう殺処分する瞬間だけは撮らないでくれ、という制約のもとに撮らして頂いたんですけども。安楽死という事で注射2本打つんですけども、2本打ったら直ぐに眠れるように死ぬって最初は言われてたんですけども。中にやっぱり元気な牛がいて注射2本打っても死なずに、バタッと倒れては起き上がろう、起き上がろうとするんですよね。その断末魔の声を上げながら。必死で生きたい、生きたい、ていう思いの牛を見たときに、これは映像で撮れなかったんですけども、せめてあの時の声を、断末魔を声を!っていうことで、バックのテロップと共に、牛の鳴き声で聞かして。証拠として残すって思ったんです。

榛葉プロデューサー:証拠として残したい!?

松原監督:はい。

榛葉プロデューサー:その証拠というのは何の証拠だったんだと?

松原監督:牛って、所詮人間に食べられるようになっているものなんですけども、もう放射能で汚染されたっていっても、非常に元気なんですよね。

どこも悪くない。内部疾患があるわけでもなし。その牛を放射能、人災ですよね。原発の事故で。人災によって被ばくをした、放射能に汚染された、食べられない、だから殺す。殺処分ですよ。そういう血の通っていない社会っていうか、血の通っていない判断っていうのは、はたして正しいんだろうか?そこに対する私のどちらかというと、怒りっていうか。そこに対して、やれることは、これを記録に留めるっていうことでしか、自分は関わってはいけないなっていう思いをしたんで。その証拠という感じで。

榛葉プロデューサー:かつて日本の戦後のドキュメンタリー映画界の巨匠と言われる、土本典昭さんっていう監督さんがいました。土本さんは水俣病を映像に残して、それを世界中に伝えることで、この問題を告発していった方なんですが。土本さんがね、当時おっしゃったのは、なぜ水俣病をドキュメンタリーとして希望するのかという問いに対して、彼が言ったのは、「記録を残して伝えて行かないと、この事実が歴史の闇に消されてしまう」という事を言ったんですね。その意味でその伝えるという事、ものすごく大事な役割というものを。今回、福島の被爆者を巡る映画が恐ろしく、私達も感じましたし、同時に一方で殺処分、被ばくした牛達を研究の対象とすることもなく、ただ殺せという流れが出来ているってことは、あの見方を変えれば、もしかしたらば、これは証拠を悪く言えばですけど。証拠隠滅するという証拠ですかね、亡き者にしようとする大きなうねりというか、流れがあって。そこに対して松原監督は、「いや、あのきちんと証拠は残そう」と命がそこにあったという証拠は残そうとしたのかなって今確かめながら・・・。

松原監督:そうですね、私自身、小さなプロダクションで経営してて、経済優先という事で、生きて来たわけなんですけども。そういう経済優先し過ぎたために、なんか血の通っていない社会が出来上がってしまっているのかなと。

特に原発問題っていうのは、まさに日本人が持っていた古き良き日本人感っていうんですかね。自然と共に生きていく、命を大切にする。そういうような日本人としての、世界に誇れるような生き様が、どんどん貨幣の価値、経済の価値によって削ぎ落とされている。ところが、福島っていうところに多少なりとも何かそのエッセンスが残っていたと感じて。これは、なんとか自分で喰らいついていこうと思ったのが一番の動機かもしれませんね。

榛葉プロデューサー:今、意地でも喰らいつくって仰いましたけど、実は、大変この5年間ご苦労されてらっしゃいますよね。ご本人の口ではあんまり言い辛いんかもしれないんで、代弁して申し上げますと。この5年間ずっと手弁当で福島に通い続けて、その取材費とか経費とか、カメラマンの方雇って、一緒に行ってもらえるような費用とかね、一人で負担をされてきたんですね。

本業は、企業のビデオパッケージ、コマーシャルビデオを作られたりとか、イベントの運営をされたりとか。それからテレビで50分くらいドキュメンタリーを作られたりとか。この映画を作るためには、この取材を続けていく間に、そういう仕事を全然出来なくなった。時間的な余裕がなくなって、プロダクションの社長、経営者でいながら、経営が非常に厳しくなって、社員の方もお辞めになったとか。

松原監督:それはもう自分の経営者としてのね、情けなさというか。ただそういう自分が生きていくため、もちろん辞めて行った社員には非常に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけども。それよりも今の私の年齢の中で出来る事、残したい。このテーマというのは、ぜひとも自分で関わって残していきたいなっていう思いで、続けてきたんですけども。

ここの福島の舞台になっているところっていうのは、みなさんもご存知のように、「鉄腕ダッシュ」で有名なダッシュ村のすぐ近くで。福島なのに冬も暖かい。鮭は川を遡上していく。海の幸、山の幸。関西からすると、東北のイメージって福島寒いだろうなと思うんですけど、福島の中でも、この海側の地方っていうのは本当に暖かいところなんです。なおかつ相馬野馬追っていう侍の格好をした人達が集まる。300頭、400頭ぐらいの馬とともに侍の人達が集まる祭りが1000年以上残っている。これって日本の宝のひとつでもあるなと。

そういう福島が、天災プラス人災によって大きなダメージを受ける。本当に何とかドキュメンタリーを作りたいと考えた私としたら、これはもう絶対に、喰らいつきながら、何とでも作品として残していきたいんだという思いで、作ってきたんですけど。

榛葉プロデューサー:つまり、企業の経営者、その経営をするということも大事なんだけれども、それにも増してご自身が、こうたまたま相馬の取材で関わってきた福島県とのつながりの中で、これ絶対やんなきゃいけないっていう使命感みたいなものが湧いて来たんですか?

松原監督:そうですね。最初は相馬野馬追の取材としてお仕事になってたわけなんですけども。その合間に、こういう被ばくした牛を生かそうとしてる農家さんがいて。そこに目がついて、これもすごい、残さなきゃいけないな、この事実はやっぱり知ってもらいたい。もちろん農家さんにもいろんな考えの農家さんがいらっしゃいます。吉沢さんみたいに全面的に前に出て行って、声を荒げて反原発っていうようなことをいう農家さんもいるし、逆に声をあげない農家さんもいるわけです。お金にならない!でも殺せない!彼らも想いっていうやっぱモチベーションですね。成果のでないことに対して一生懸命、牛を売り出して、餌を与え続けて、彼らの健康状態をいいものにしよう。

というところの奥底の、人間の心の底には一体どういうものがあるんだろうか?これはほんとに貨幣価値になった経済一辺倒では考えられない、いわゆる日本人の古き良き、いい心がその中にきっとあるんだろうなという思いも、逆に言ったら自分が忘れかけてる部分も、それを追求することによって知ってみたいなと。それを自分の中に取り込みたいなという思いもありましたね。

榛葉プロデューサー:つまりマスコミでは、その単純に原発が、いいとか悪いとか、ステレオタイプのことじゃない、もう少し広いいろいろな解釈の余地があるような映画でもあると。

松原監督:そうですね、逆に言ったら本当に、榛葉さんと私とでそういう映画にしたいなと。単純に反原発を謳うんじゃなしに、やっぱりその命のあり方というか、その日本人の持ってる死生観というか。生き物を生かすとはどういうことなのか?殺すこととはどういうことなのか?日本人がご飯を食べる時に、「いただきます。」っていうのがやっぱり命をいただきますという憐れみだとか、自分の悔いだとか、そういうものを含めたものを飲み込んで我々、人間が生きていく。ちょっと仏教的な概念になるかもしれませんが、そういうところが日本人の良さであり、なんかこう割り切れないという。日本人だからこそ、世界で、あの震災の時に一糸乱れずにね、先を争うこともなく、他人を思いやりながら、順番、列を作って待ってるというふさわしい国民性が生まれてきたんだろうなと思ってて、やっぱそれを忘れさせないというか。

榛葉プロデューサー:松原さんね、思い出してみれば今日観ていただいたもの、映画の原型というものが、20分の短編ビデオで「被ばく牛の生きる道」というタイトルで、実は去年の映画祭の短編コンテストでグランプリ獲った作品なんですね。

松原監督:はい。

榛葉プロデューサー:ちょうど一年前は応募してこられて。最優秀賞になられて。

松原監督:そうです、もう榛葉さんと20数年ぶりくらいの再会で。昔ほんとに二十数年前、一瞬、ちょっと仕事をさしてもらったことがあったんですけども。自分で取材を続けてきたんですけど、最初から映画にしようということは、全然、思ってはいなかったんですよ。何かの作品にしたいなという漠然とした想いがあったんですけど、映画にするにはやっぱどうしたものなのか?映画は映画なりのノウハウが要りますし。自分の中では、国際共同制作っていうことに、テーマを置いて活動してきたんですけども、そことも少し違う。

榛葉さんに、ほんとボランティアで、この作品に関わっていただいて。あれこれ私の作品を観ながら、ああしよう、こうしようって指導をしてもらって、すごいブラッシュアップできたとは思うんですけども。私の映画っていうのは、どういうところに重きを置けば、みなさんの心に届くのかなっていうようなところが多少なりともやっぱりその作業を通じて、逆にいうたら学ばせてもらったと思っています。

榛葉プロデューサー:僕が無理やり言わしたみたいになっちゃうといけないんだけど。やっぱあのときほんとに、松原さん、僕より3つ年上ですよね。放送業界で言えば先輩なんですね。でも、今日グランプリ取られたあとの、もうここのホール出た、ロビーの外。テラスみたいになってるあそこで。今でも覚えてますよ。松原さんから正直に言われたんですよ。「長編の映画作ってみたい。作ってみたいけどやったことがないからやり方がわからない。助けて欲しい」って頭下げられたんですよ。一年前!まさにこの映画祭で。そのとき僕は考えましたよ。映画祭と言えないので、短編の20分のグランプリを取った映像について僕は、今まで審査員をしていて、初めて満点をつけたんですね。すごいな!と思って。そのあとに相談をいただいていて。じゃあ、今まで撮られた映像観せてください、ということで、10月に事務所に行かせていただいて、拝見をしました。

今の形とはまるで違うんですけども、でも撮られた映像の中に非常に、ありのままの農家の方々のかみ殺したような怒りとか思いとかが、きちんと記録されていた。どうしても、普段私もテレビの業界にいるものですからテレビ的な感覚でいえば、わかりやすさを求めていくので、あの一番目立つ人のところの方に意識って、向いてってしまうんですよね。わかりやすく言えば、今日の出演者、ご登場された方々の中では、やっぱり吉沢さんていうのは非常にキャラクターが立っているので、もうパッと考えると、あの人に集中的に取材をかけたら、普通ドキュメンタリーになるなとかって考えるんだけれど。

でも、いろんな方の映像を拝見していって、そういうものでもないなっていうのがわかりました。とりわけ、山本さんとかね、かつて町議会の議長として原発を推進していた人が、事故が起きて、自分が被害を被った立場になった。

その結果、かつての自分と今の自分との間に明らかな自己矛盾が生じて、何が正しいのかっていうあたりで、もう心が揺れながら、悩み続けているっていうところですね。あの三者三様、五者五様の、人々のうめきにも似たような苦しみが描かれていたんでね。これは丁寧にやってきたのと。アグレッシブにに顎をたてるような映画って僕ら作ろうと思ったらすぐに作れちゃうんですよ。もっともっと音楽、ガンガンかけて。激しく激しく観せて。編集もリズムも、もっとスピーディにして、怒りの拳を振り上げるようなシーンばっかり組み立てればですね。反原発の狼煙を上げるような映画って、作ろうと思えば作れますよね。

松原監督:そうですよね。

榛葉プロデューサー:でも、それは違うって感じはありましたね。

松原監督:そうですね。やっぱり悲しい時に悲しい音楽を入れる、これはまあテレビの手法として、よくありがちなんですけども。この作品に関しては、悲しくても、怒りがあったとしても、そこは素材の味で迫ろうと。

榛葉プロデューサー:そこに登場する人の人格ですよね。

松原監督:ええ、そのもので観せていこう。あとはもうみなさんが観客として、観ていただいた方がどう思うか、もうお預けしようという形で、たぶん普通のドキュメンタリーと比べると、音楽も非常に少ないし、逆に言ったら所々に無音の世界があるっていう。逆に言ったら、極力演出をしない演出っていうのが、私と榛葉さんがめざした共通の世界にでもあったかなと思っているんです。

榛葉プロデューサー:今日、実際に抑制された映画の表現というものをご覧になられて大丈夫だったんですか?

松原監督:この空間の中で観ると非常に効果的なことだったかな、自分の演出のこの作品に関してのスタイルとしては正解だったかなと思っています。

榛葉プロデューサー:この後、海外でも英語版、展開されていくという話もお聞きしました。どんな動き方をされるんですか?

松原監督:まあ今海外に関しては、ちょっと日本語版と違って、やっぱこの余韻をぐっと詰めたりだとか、会話だけで成り立っているようなところをもう少し短くしただとかっていう形で、少し違ったり。逆にいうと海外の方は、さっき言った音楽で、気持ちを同調するような作りにして、一味違うような、作品にしているんですけども、海外の方は映画祭、海外のコンクールに応募している状況で。

榛葉プロデューサー:どういったところに?

松原監督:こないだ、アムステルダムでやる11月の国際映画祭に応募して、そこはちょっと駄目だったていう答えが返ってきましたけど。あとはアメリカ、サンダーズっていう人権を主にテーマとした映画祭、有名な映画祭なんですけども、あとはニューヨーク国際映画祭だとか、ロサンゼルス国際映画祭だとかドキュメンタリーの映画祭に向けて出品をして、評価をしてもらえればなと思っているんです。

榛葉プロデューサー:国内でね、もちろん、あの海外だけではなく、むしろ国内、全国のみなさんにどうやって観てもらうかっていうところもありますよね。

松原監督:そうですね、それが一番悩ましいところで、私みたいなこういう小さな会社で。映画ってやっぱ宣伝費をかなり費やさないと、なかなか全国に観てもらえるような状況にならないんですよ。悲しいかな、そういう原資がなくって、頭を痛めながら、どうしたらこの映画がもっと日本に広まるかなあっていうところで、今も頭を悩ませてるところなんですけども。ただこの先、この次の上映がいつなのかっていうところも、実際ちょっとまだ決まっていない、これからの状況なので。

榛葉プロデューサー:まあこれからね、あんまり後ろ向きに考えず。実際、配給のいろんな会社さんとかもありますから。交渉していって、とにかく伝え続けるっていうことですよね。これは絶対に忘れちゃいけないし、作品は作って終わりじゃなくて、届けて初めてお客さんと一緒になった時に、初めて意味を持つので。

松原監督:そうですね。

榛葉プロデューサー:これはもう続けなきゃいけない、もちろん一緒に頑張っていこうと思っています。